――メンタルヘルス不調の再発を防ぐためにはどのような取り組みが効果的でしょうか。

五十嵐 限られた診察や面談だけで病状を見極めるのは難しいため、長時間にわたって様子を見ながら企業の求めるレベルとのギャップを埋めていく復職支援(リワーク)プログラムが有効です。

症状が回復しただけでは、以前と似たような環境に戻れば再発しかねないため、休職に至った原因をじっくりと分析して認識し、それに対処するスキルを身に付けることが重要です。環境的要因だけでなく個人的要因まで整理する必要があります。

うつのリワークプログラムは基本的に、➀集団に慣れ、生活リズムを整え、病気について知る、②休職に至った理由を自己分析し、課題を明確にする、③心理プログラム、集団プログラムにより対人関係能力を改善する、というステップを、段階的に行います。国内では210カ所以上の医療機関でこのプログラムを受けられます。

都道府県の県庁所在地にある障害者職業センターでも「リワーク支援」というサービスが行われています。休職者への短期間のプログラムに加え、事業主への支援も行われる点が医療機関のリワークとは異なります。また、企業内でのリワークはリハビリ出勤や試し出勤という形で行われますが、これは復職可能かどうかを見極めるもので、医療機関での治療としてのリワークとは異なるものです。

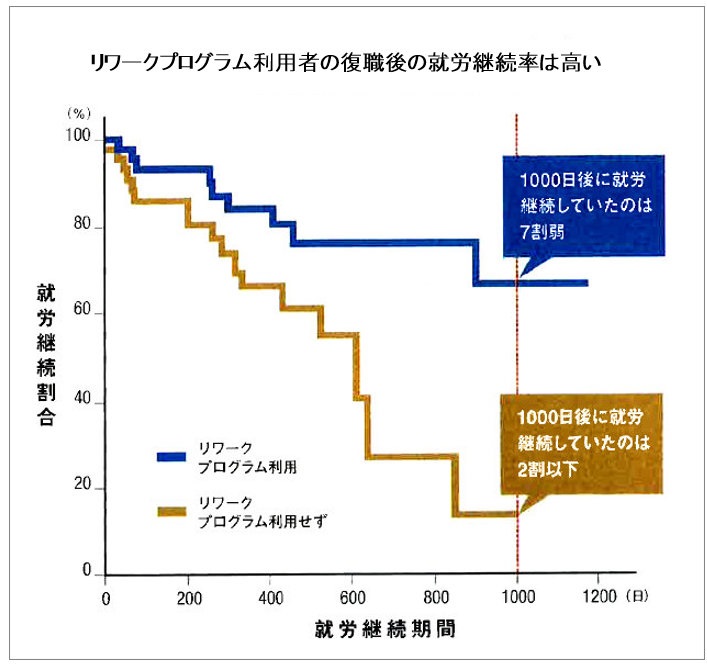

出所:「産業精神保健」20(4)、2012を基にウェッジ作成

(注)リワークプログラム利用の有無による復職後の就労継続率の比較

2012年にメディカルケア虎ノ門が行った復職後の就労継続状況調査では、リワークプログラムを利用して復職した人たちの就労継続率は、復職から1000日後には約7割となった一方、利用しなかった人たちでは2割以下という結果になり(上図)、復職前のリワークプログラムが効果的であることが分かります。

――こうした取り組みが企業に浸透していくには何が必要でしょうか。

五十嵐 復職の取り組みを進めるに際し、最終的なゴールは復職ではなく、復職後も再休職せずに働き続ける「再休職防止」であることを企業がしっかりと認識することが重要です。

そして、復職に向けては専門性の高い外部機関と連携することも有力な選択肢の一つでしょう。リワークは医療機関や公的機関などで行われており、それを利用することで本人も企業も負担が緩和されるのではないでしょうか。

会社を休職するということは、それまでの働き方や考え方を振り返る貴重な機会にもなります。拙速な職場復帰で症状を悪化させるのではなく、成長につなげる機会にしてほしいと思います。

出典:「月刊Wedge 2月号」(2019年 1.20発行)

株式会社ウェッジの了承を得て掲載しています

- 1

- 2